2015年(平成27年)3月に北陸新幹線が開通し、関東からのアクセスもぐっと快適になった石川県。観光地としてますます人気が上がる中、金沢の街や加賀温泉のみならず、他にはない変わった観光スポットとして注目を集めているのが、石川県の「ハニベ巌窟院(がんくついん)」です。

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

「ハニベ巌窟院」は、洞くつを舞台に「地獄」と「仏」の世界を表現した、ユニークなテーマパーク的寺院。小さな子どもが泣いてしまう程、おどろおどろしい展示などもあり、一度訪れると忘れられないインパクト抜群のスポットです。

では、具体的に「ハニベ巌窟院」はどんな寺院なのでしょうか。ここでは、「ハニベ巌窟院」の概要と共に、ユニークな展示内容についてご紹介します。

仏像群を通して地獄めぐり

「ハニベ」とは、「埴輪(はにわ)」を作る人を指す古い呼び名で、現代では土で彫刻を作る「彫塑家」のことを指します。「埴輪(はにわ)」は、古墳時代に古墳の周りに並べられた土製の焼き物のことです。

つまり、石川県の「ハニベ巌窟院」は、「ハニベ(=彫塑家)がつくった巌窟(=洞くつ)の寺」という意味を持っており実際、「ハニベ巌窟院」の敷地内には洞くつがあり、その内外に約100体もの像が並んでいます。

「ハニベ巌窟院」の歴史は古く、1951年(昭和26年)に開園。創設したのは、日展などで入選実績を持つ、石川県出身の彫塑家、都賀田勇馬(つがたゆうま)氏です。もとは江戸時代に石切り場として使われていた約150mもの長い洞くつを利用し、世界平和を祈願して、自身が彫った仏像を安置したのが始まりです。

勇馬氏が1981年(昭和56年)に亡くなると、息子である都賀田伯馬(つがたはくま)氏が二代目院主を継ぎ、伯馬氏もたくさんの彫像を生み出しました。

同院のテーマは、「ここは地獄か?はたまた極楽か?」。院主の親子2代で作り上げた仏像やオブジェで表現された「地獄」や「仏の世界」を、鑑賞してまわるのが「ハニベ巌窟院」の見どころとなっています。

入園料は大人800円、小人500円、小学生未満は無料。貸し傘の用意もあり、雨の日でも見学することができます。

約150mの洞くつの中は地獄絵図

「ハニベ巌窟院」の展示のメインはやはり、洞くつ内の地獄めぐり。その洞くつは、順路に従って少し山を登ったあたりにあります。300点で見応えたっぷり。主な作品は次の通りです。

洞くつの長さは約150m。大人なら頭が天井にすれてしまうような高さの洞くつは、うす暗くてそれだけでも不気味な雰囲気に満ちています。中に入ると、「お釈迦様の誕生」を表現した仏像や不動明王像、阿弥陀如来像などの仏像群がお出迎え。

さらに奥へ進むと、いよいよ地獄。「地獄門」を抜けると、いきなり「轢き逃げの罪」というシーンが目の前に広がります。ここでは、ひき逃げをした罪人を鬼がトゲのついた車輪でひいて苦しめていています。「食べ物を粗末にする罪」というシーンでは、食べ物を粗末にして地獄に落ちた人間が、鬼に杵でお腹を突かれている様子を表現。

さらに、鬼たちが人間の肉や血酒で酒盛りをしている食卓の風景や、恐ろしい形相のエンマ大王が鎮座する空間など、おどろおどろしい風景が多数。子どもは泣いてしまったり、思わず大人でも目を背けたりしたくなる光景が表現されていますが、見る程に地獄の怖さが心に染みてきます。

洞くつの外に出たころには、「悪いことをすると地獄に落ちるよ」といった言い伝えが、意味深く感じられるかもしれません。

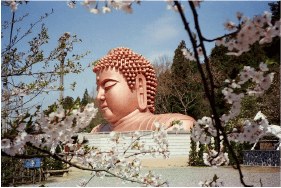

巨大な仏像や自然公園も見どころ

洞くつの他にも、「ハニベ巌窟院」にはたくさんの見どころがあります。現地へ行くと最初に目に入るのが、高さ約15mの仏の胸像(ハニベ釈迦牟尼大仏)。周辺ののどかな田園風景の中にあって巨大な仏像は際立って見えるので、車で現地に向かっている途中から興味をそそります。

この「ハニベ釈迦牟尼大仏」は、「釈尊(しゃくそん)」や「お釈迦様(しゃかさま)」とも呼ばれ、仏教の開祖である「釈迦」を表したもの。創設当初からあるもので、全身を彫る計画もありますが、今では胸上までの姿で定着してランドマークにもなっているのです。

そして敷地内に入ると、洞くつに着くまでに多彩な仏像や、ウマやゾウなど様々な塑像が屋外展示されています。

順路に従って地獄が広がる洞くつを抜けると、その先には山上に「自然公園」があります。自然公園への道は山道になりますが、晴れている日には気持ち良く登ることができます。自然公園には、寝釈迦像などが屋外展示されているので、合わせて観ておきましょう。

最後は敷地内にあるおみやげショップで、オリジナルグッズを買うのがおすすめ。大仏をプリントしたオリジナルTシャツや鬼のオブジェなど、インパクトの強いアイテムがきっと見つかります。